FMDをご存知ですか?

FMD測定(FMD検査/血管内皮機能検査)とは

FMD測定とは Flow-Mediated Dilatation : 血流依存性血管拡張反応 の略で、

非侵襲的に血管の内皮機能を測定する方法です。

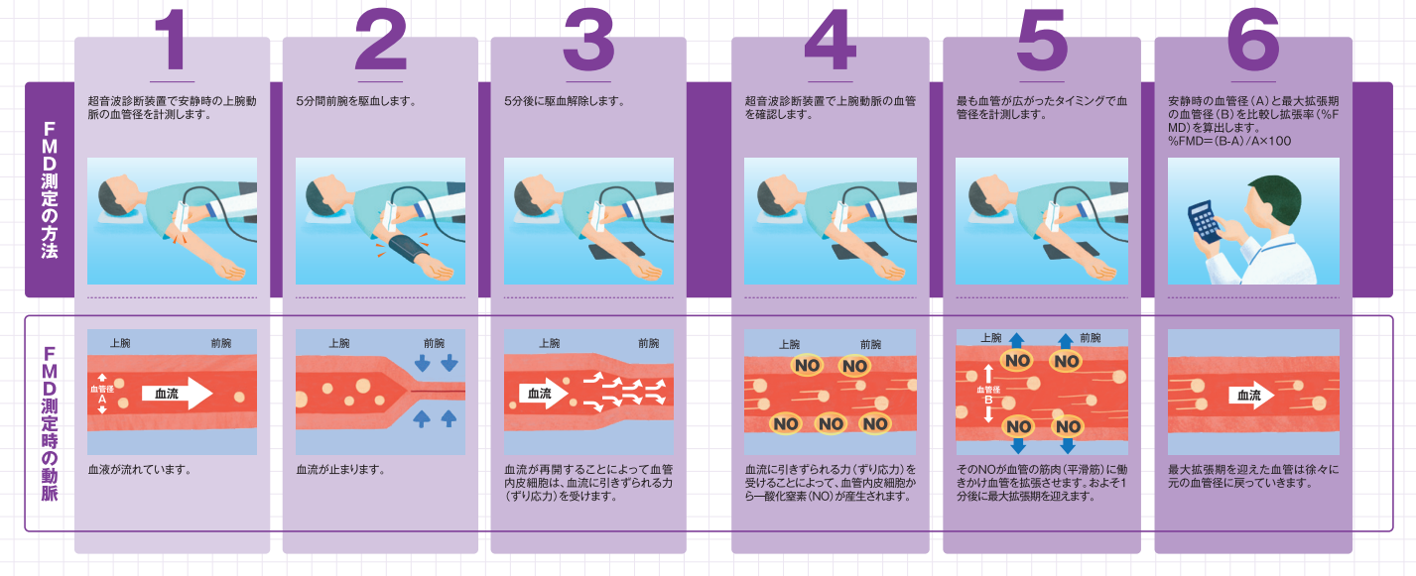

超音波診断装置を用いて以下の手順で実施されます。

① 超音波診断装置で安静時の動脈硬化の血管径を測定します。

② 5分間前腕を駆血します。

③ 5分後に駆血を解除します。

④ 超音波診断装置で上腕動脈の血管を確認します。

⑤ 最も血管が拡がったタイミングで血管径を測定します。

⑥ 安静時の血管径(A)と最大拡張期の血管径(B)を比較し、拡張率を算出します。

%FMD=(B-A)/A×100

FMD測定の特徴

1. 血管の柔軟性と内皮機能を総合的に評価

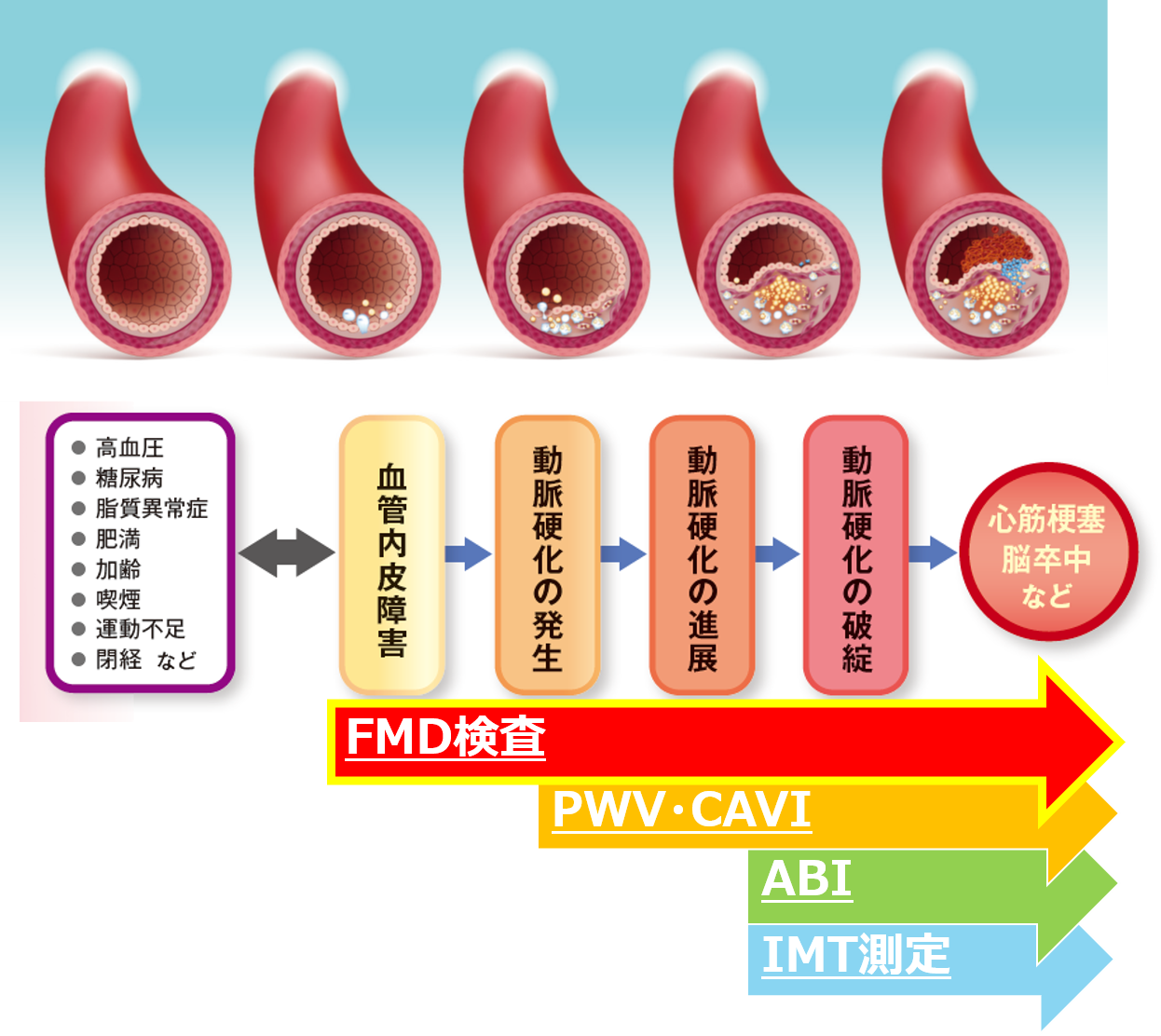

FMD測定では、血管の内皮細胞が持つ血流に応じた拡張機能を数値化します。この数値は血管の柔軟性や健康状態を直接的に反映し、動脈硬化や血管機能障害の兆候を早期に捉えることができます。

2. 動脈硬化の早期発見とリスク評価に有効

FMD測定は、動脈硬化の進展する前段階である血管内皮機能の低下を検出することができます。そのため、動脈硬化やそれに伴う心血管疾患のリスク評価に役立ちます。

3. 非侵襲的で安全な検査

超音波装置を用いるため、痛みや体への負担がなく、安全性の高い検査です。非侵襲的であることから、患者さまや被験者さまへの心理的・身体的な負担を最小限に抑えることができます。

4. 数値化による治療効果の評価

FMD測定における拡張率は定量的な指標であるため、治療前後の比較が容易で、治療効果の評価に非常に有用です。この数値化されたデータをもとに、生活習慣の改善や薬物治療がどれだけ効果的であったかを客観的に判断することができます。

5. 全身の血管状態の推測

FMD測定は上腕動脈を測定する方法ですが、これにより全身の血管の状態を推測することができます。血管内皮機能は体全体に影響を与えるため、FMDの結果から局所的な血管の異常だけでなく、全身的な動脈硬化の進行具合やリスクも知ることができます。

6. 健康診断や予防医療への応用

病気が進行する前に血管機能を調べることができるため、健康診断や予防医療の一環として有効です。血管内皮機能の状態を把握することで、動脈硬化や心血管疾患のリスクを評価し、生活習慣の改善や早期の対策を促すことができます。

7. 研究や新規治療法の評価手法への適用

FMD測定は、臨床研究や新薬の効果を検証する際にも活用されています。治療や介入が血管内皮機能に与える影響を、科学的に評価できるため、新しい治療法や薬剤の効果を確かめるための重要な手段となります。これにより、治療法の有効性や血管機能への影響をしっかりと評価することができます。

いま、このFMD測定(FMD検査/血管内皮機能検査)が注目を浴びています

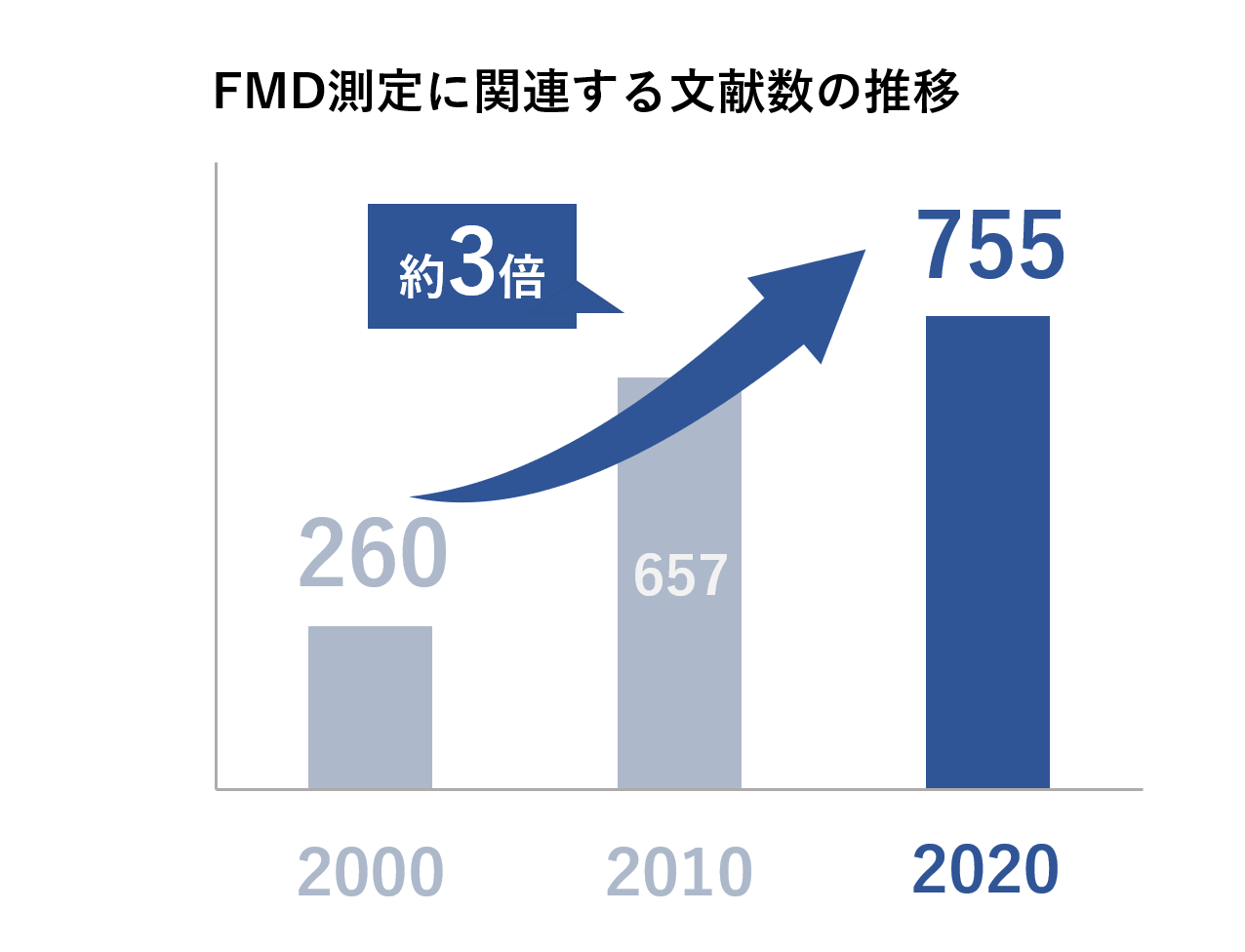

FMD測定が血管内皮機能の評価に有用であることは広く知られており、多くの研究が発表されています。

2002年に欧米でガイドラインが発表されてから、発表文献数は右肩上がりで増加しています。

2002年:米国心臓病学会においてガイドラインが提示され、測定方法が詳細に規定されました(JACC, Vol.39, No.2, Jan 16, 2002, P257-265)。

2006年:日本においてもFMD測定ガイドラインが策定され、日本臨床薬理学雑誌にて公表されました(Jpn J Clin Pharmacol Ther, 38(5), Sept 2007)。日本におけるFMD測定の普及とその臨床応用の発展において重要なマイルストーンとなりました。

2009年:高血圧治療ガイドラインにFMD測定が正式に追加され、動脈硬化評価の一手法として推奨されました。これまでの動脈硬化評価は主に血圧、血清脂質、脈波伝播速度(PWV)、頸動脈エコー(IMT測定)などの指標に依存していましたが、新たに血管内皮機能の評価が重要視されるようになりました。

2013年:日本循環器学会などの合同研究班によって「血管機能の非侵襲的評価法に関するガイドライン」が発表されました。本ガイドラインは、血管機能を非侵襲的に評価する方法の使用法と意義を示し、循環器疾患の予防や治療に役立つ情報を提供することを目的としています。これにより、血管状態の診断や治療方針に対する信頼性が向上しました。

2018年: 日本血管不全学会によって「血管不全の生理学的診断基準」が発表され、生理学的検査(FMD,RH-PAT,PWV,CAVI)による血管不全の診断基準が提唱されました。これにより、臨床現場での血管機能評価の標準化と活用が期待されています。